振袖に合わせて着る「長襦袢」は、振袖を着るときに欠かせないアイテムのひとつ。長襦袢は振袖と同様にていねいに扱う必要があり、適切に畳んで保管しないとシワや汚れがついてしまうこともあります。

そこで本記事では、長襦袢の畳み方を写真付きで解説し、保管方法についてもわかりやすく紹介!長襦袢の畳み方のコツを押さえて、いつでもきれいな状態を保ちましょう。

長襦袢を畳む前の準備

長襦袢をしまう前に、まずはきれいに畳むための準備を整えましょう。まずは、汚れや湿気を取り除き、適切な場所で作業を行うことが大切です。

- 汚れがついていないか確認

- 湿気を取り除く

- 半襟と襟芯を外しておく

- 広くて清潔な場所を探す

汚れがついていないか確認

長襦袢を畳む前に、汚れがついていないか必ず確認しましょう。特に、襟や袖底、袖口、裾などは汚れがつきやすい箇所になります。

もし汚れが見つかった場合は、すぐにクリーニングに出すようにしましょう。汚れを放置すると、シミや色落ちの原因となってしまいます。

湿気を取り除く

湿気が残ったまま長襦袢を畳むこともNGです。長襦袢を畳む前に、風通しの良い場所で半日〜1日干すようにしましょう。直射日光に当たらない場所でハンガーにかけて、湿気を取り除きます。

湿気を完全に取り除いてから保管することで、カビなどの発生を防ぎ、生地が傷みにくくなります。

半衿と衿芯を外しておく

半衿や衿芯は、長襦袢を畳む前に必ず外しておきましょう。これらのパーツを外さずに畳んでしまうと折り目がついたり、傷む原因になります。

広くて清潔な場所を探す

畳むときに長襦袢が汚れないよう、広くて清潔な場所を探しましょう。また、万が一汚れがあっても付いてしまわないように、清潔な布や「たとう紙」を床に敷くことをおすすめします。

長襦袢の畳み方

長襦袢の畳み方は、以下の通りです。

- 上前が上部になるように置く

- 下前の脇縫いが身頃の中央にくるように折る

- 下前の袖を折り返す

- 二つ折りにして重ねたら完成

ステップごとに、画像付きで詳しく見ていきましょう。

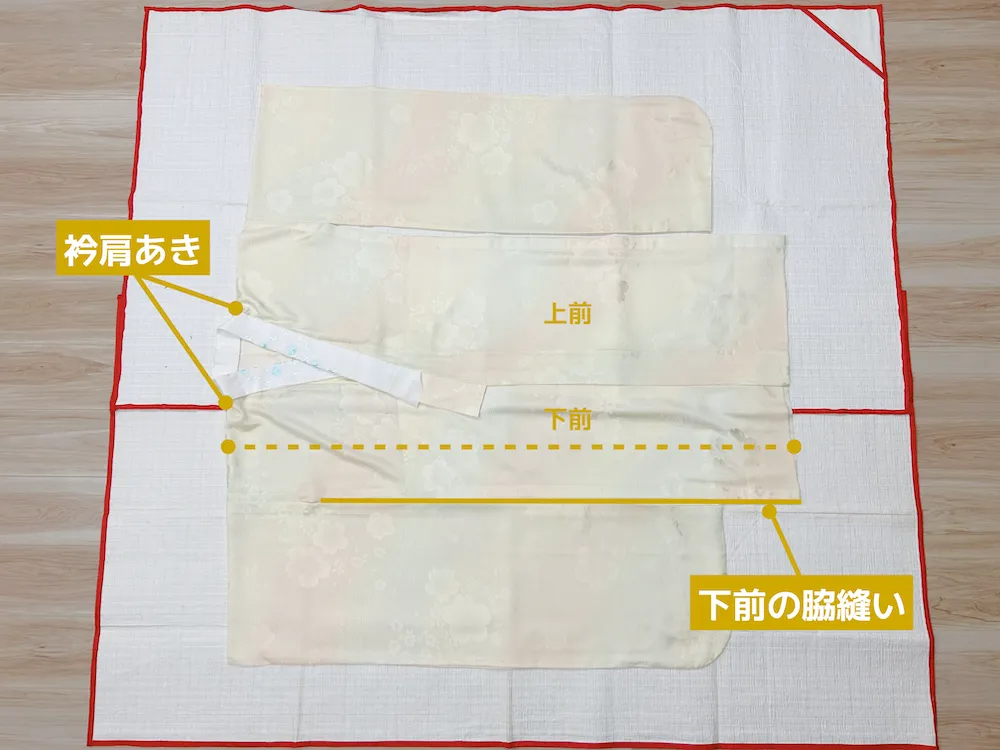

1. 上前が上部になるように置く

衿肩あきを左にして長襦袢を広げ、上前が上になるように重ねます。

2. 下前の脇縫いが身頃の中央にくるように折る

両手で下前の脇縫いを持って、脇縫いが身頃の中央にくるように、1枚目の画像の点線の位置で内側におります。

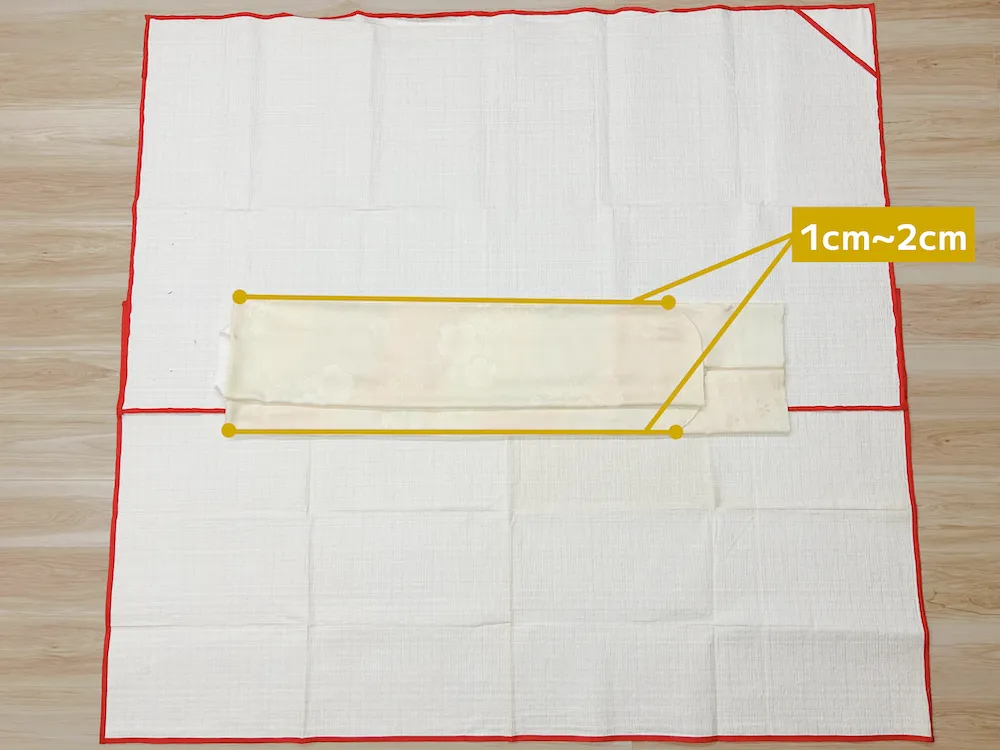

3. 下前の袖を折り返す

下前の袖を外側に折り返します。袖口は下前側の身頃の折り目より、約1〜2センチ内側になるように折るのがポイントです。

このとき、袖の部分がシワになっていないかを確認しましょう。

上前も同様に、脇縫いが身頃中央に来るように折り、袖を半分に折り重ねます。

4. 二つ折りにして重ねたら完成

丈を二つ折りにします。衿は折らずに、そのままの状態で形を整えておきましょう。衣紋抜き(えもんぬき)がある場合は、背に沿うように折り込みましょう。

振袖の畳み方

振袖も長襦袢と同様に、清潔な場所で紙を敷いて行うと畳みやすくシワがつきにくくなります。畳み方の手順は以下の通りです。

- 振袖を畳む場所に広げて身頃を重ねる

- 衽(おくみ)を手前に折り返す

- 衽と衿を重ねる

- 上前を下前に重ねる

- 左の袖を折り返す

- 身頃を畳む

- 袖を身頃に重ねて完成

画像と合わせて、詳しく紹介していきます。

1. 振袖を畳む場所に広げて身頃を重ねる

床やテーブルなどの清潔で広い場所を用意し、振袖を左手側に衿、右手側に袖がくるよう広げましょう。シワがないように整えたら、下前の脇縫いを内側におり、後ろ身頃と前身頃を重ねます。

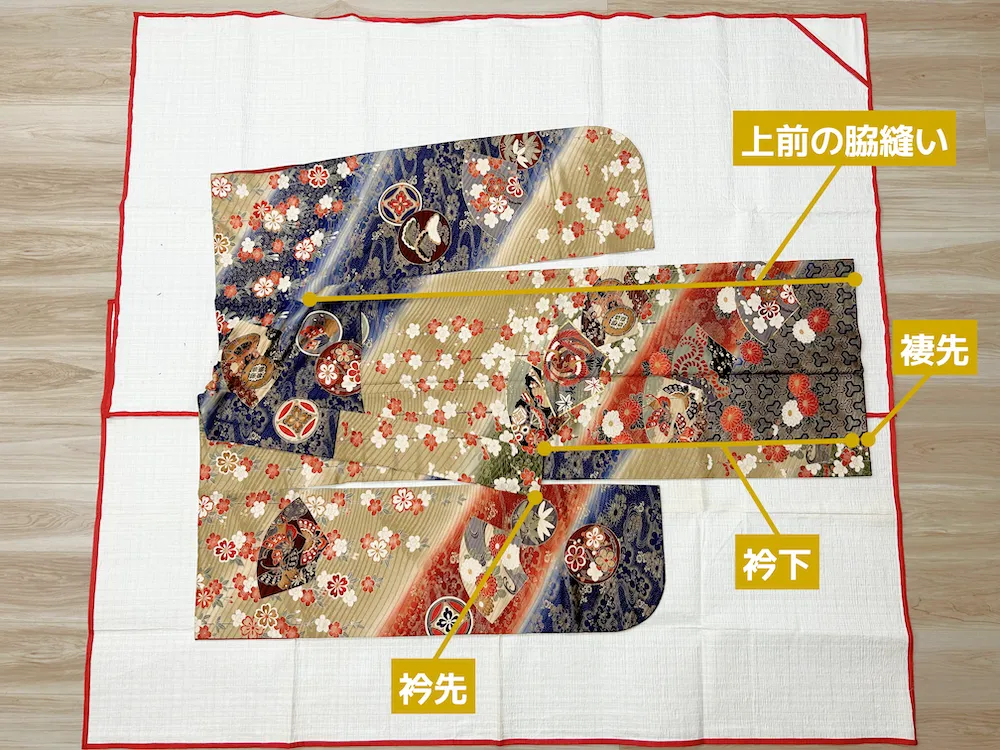

2. 衽(おくみ)を手前に折り返す

下前の衽(おくみ)線と上前の衽線から衽を折り返し、衿肩あきから衿を内側に折ります。紋や箔、刺繍の多い着物の場合はうす紙を乗せて、傷み防止対策をするのがおすすめです。

3. 衽と衿を重ねる

下前の衽に上前の衽を重ね、そのまま衿も重ねます。衿先、衿下、褄先がずれないように、きちんと揃えましょう。

4. 上前を下前に重ねる

両手で上前の脇縫いを持ち、背縫いのところで内側に折ります。下前の脇縫いにそろえて、両袖まできちんと揃えるときれいに畳めます。その際、手順3で揃えた衿や衽がずれないように注意しましょう。

5. 左の袖を折り返す

上になっている左の袖を、袖つけで折り返し、身頃の上に重ねます。

6. 身頃・袖を畳む

裾を持って身頃を二つ折りにします。最後に、畳んでいない袖を反対側に折り返して全体を整えます。

7. 袖を身頃に重ねて完成

最後の袖は、袖つけ線と脇縫いを持って向こう側に返し、身頃からはみ出した袖を身頃の上に重ねて完了です。全体が平らでシワがないか確認し、保管場所に収納しましょう。

長襦袢を畳んだ後の保管方法

長襦袢を畳んだ後は、「たとう紙」で包んでからタンスなどにしまいましょう。クリーニングに出した場合は、綺麗に畳まれた状態で戻ってくるため、そのまま保管できます。

その後も定期的なケアをすることで綺麗な状態を保てます。半年〜1年に1回程度の頻度で、湿度が少なく晴れた日に虫干しをするようにしてみてください。

お手入れが手間に感じる場合は、カビや匂いを防ぐための加工をしてもらうのもおすすめです。

着物専門のクリーニングを行っている弊社では、抗ウイルスや消臭、防臭、抗カビ効果のある溶剤で着物を守るデオファクター加工に対応しています。

定期的な虫干しも不要で管理が楽になるので、日頃のケアが不安な場合はお気軽にご相談ください。

長襦袢を着用した後はすぐにクリーニングに出す

振袖と長襦袢のクリーニングは、着用後すぐに出すのが理想です。特に汗や化粧品の汚れは時間が経過するほど落ちにくくなり、クリーニングに手間がかかる可能性があります。

汚れが落ちにくいとクリーニング費用も高くなりやすいので、なるべく早めにクリーニングへ出すようにしましょう。

長襦袢はレンタルできる?

以下では、長襦袢のレンタル事情について解説します。レンタルの場合はセットで付いてくることがほとんどですが、購入した振袖を着用する場合は用意が必要です。

- 振袖をレンタルする場合はセットになってることが多い

- 振袖を購入する場合は自身で用意する

振袖をレンタルする場合はセットになっていることが多い

振袖をレンタルする場合_長襦袢もセットになっていることがほとんどです。ただし、不安な場合は念のため事前に確認しておくようにしましょう。

| レンタルに含まれるもの | 肌着類(肌襦袢、裾よけ、長襦袢) |

| レンタルに含まれないもの | 下着類(ブラジャー、ショーツ) |

また、基本的に振袖のレンタルには、長襦袢のほかに肌襦袢や裾よけも含まれます。ただし自分で使いやすいアイテムを持っていれば、持ち込んでも問題ありません。

なお、ブラジャーやショーツは自前での用意となるため、着用しやすいものを準備しておきましょう。

振袖を購入する場合は自身で用意する

購入した振袖を着用する場合、長襦袢も自分で用意する必要があります。長襦袢の選び方としては、振袖に合った長襦袢を選ぶことがポイント。

振袖を決めた後に長襦袢を選ぶと、実際に着てみたときに「イメージと違う」といった事態になってしまう可能性があるため、振袖を検討するタイミングで同時に長襦袢も探すことをおすすめします。

長襦袢の畳み方に関するよくある質問

最後に、長襦袢の畳み方に関するよくある質問をまとめました。

Q. 着物の長襦袢のしまい方は?

長襦袢の畳み方の手順は以下の通りです。

- 上前が上部になるように置く

- 下前の脇縫いが身頃の中央にくるように折る

- 下前の袖を折り返す

- 二つ折りにして重ねたら完成

Q. 振袖をシワにならないように畳むには?

振袖をシワにならないように畳むには、1つ1つの工程でシワができないように注意することがポイント!1工程ずつ伸ばしながら、シワができないように折り畳むようにしましょう。

また、荷造りの際は3〜4つ折り程度にして、バッグの大きさに合わせて調整することが上手に運ぶコツとなります。

Q. 長襦袢を着たあとはどうすればいいですか?

長襦袢と帯は、振袖と同じタイミングでクリーニングに出してしまうのがおすすめです。汚れが定着してしまう前に、早めに出しましょう。

その後は「たとう紙」に包まれて綺麗な状態で戻ってくるため、そのままタンスなどで保管すればOKです。半年〜年に1度、虫干しをすることも忘れないようにしましょう。

まとめ

長襦袢の畳みや保管方法について解説しました。長襦袢は振袖と同様にていねいに扱い、綺麗に畳んだ状態で保管することが大切です。

汚れや湿気を取り除いてから畳み、たとう紙で包んでタンスで保管すれば、長襦袢をきれいな状態で長く保管できるでしょう。